薛松作品的图像源于对已有视觉图像的挪用,以烧、烤和拼贴为手段,灰烬和印刷品作为媒介,从而解构了现成图像内涵。同时他以波普的色调,在经典和时尚视觉图像之间找到了一种独树一帜的语言表达方式。那么,他是怎么从最初宿舍的着火,到发现现场的残片对绘画语言所产生的意外,再经过无数次的探索和尝试,最后将“烧”这种手法从偶然转向必然,形成了具有个人语言风格的烧蚀和拼贴的手法的呢?

薛松,江山璀璨,布面综合,160×374cm,2021

志向的选择:从音乐到绘画

邱敏:您是在一个什么样的家庭环境中长大的?

薛松:我出生在安徽砀山,父母都是老师。父亲是砀山中学的音乐老师,母亲是小学的校长。母亲因为出身成分问题,她在文革中被打压和批斗,1968年得胃癌去世。我的母亲是一个非常善良的人,她做校长时,会有一些鸡蛋和奶粉的特殊供应,她经常帮助一些因为生活困难而养不起孩子的家庭,她人缘非常好。我们家一共五个孩子,我是老四。

薛松:母亲离世后,父亲一个人的工资要养活一家六口人,压力非常大,所以我们五兄妹就被拆开,分别寄养到不同亲戚家里。那时我只有3岁。我父亲一个人在县城里工作,每个月领到工资,就拆解成好几份来养活我们。虽然生活条件非常艰辛,但我那个时候小,没人管,现在回忆起来,乡村的生活让我的童年充满了自由和快乐,经常和一帮孩子去捕鱼抓虾。一直到二年级了,还不会拼音,父亲才把我接回县城。

薛松青年时期,图片由薛松工作室提供

薛松:在我初中时,我父亲因为身体原因调到了图书馆工作,我可以自由进出,翻看各种图书和画册,但那个时候数量非常有限。我也喜欢看电影,特别是外国电影,让我很向往去外面的世界看看。我记得小学老师问大家理想是什么,我说我想做猎人或渔夫,因为这两个职业都不是固定呆在一个地方的。

邱敏:那您什么时候对艺术产生兴趣的?

薛松:我父亲做过音乐老师,他想让我学音乐,那时学音乐很容易找到工作,比如进文工团或者话剧团。二胡、扬琴、钢琴等这些乐器我都学过,起码会六七种乐器吧!但我受不了那种枯燥的重复,所以基本一两个星期后就放弃了。当时看到身边几个大一点的孩子在画画,我觉得画画让我很开心,就开始画画。我有一个朋友在印刷厂工作,会经常帮我们从印刷厂偷一些纸出来。我从父亲工作的图书馆借大师的画册临摹,当时疯狂地画画,朋友偷出来的画纸很快就用完了。

薛松:我父亲不让我画画,觉得画画不好找工作,为此,我经常被揍。高考时,先考美术专业,考完后,要全部精力用到文化课上来。但我考完专业还是继续在疯狂画画,文化课很差,考了三年才考上。

薛松,飞的更高,布面综合,320×210cm,2013

邱敏:当时读大学是第一次来上海吗?您对上海有什么印象?

薛松:1985年,我考上的上海戏剧学院舞台美术系。1982年,我曾到过上海,为了看“法国250周年绘画展览”,和朋友扒火车逃票到了上海。当时身上只有七块钱,住在地下室里。展览搞不到票,花两块钱买了一张高价票,这次展览看到了很多没见过的外国大师的作品,看完展览之后,又把上海的文化宫、少年宫能看的展览都逛遍了。当时觉得上海的信息量好大,看的东西让我大开眼界。我从一个小县城来到这个花花世界,反差当然是非常大的。

薛松:后来我在上海学习和定居,对这个城市的印象就越来越清晰,上海是一个尊重个性化,有开放和包容性的城市,最重要的是自由的表达和自身的解放,人与人之间保持着距离,有分寸。

薛松工作室一角,图片由《艺术外滩》杂志提供

邱敏:您的艺术创作初看,整体结构的图像内容很单纯,细看,里面夹杂着海量的图像信息。上海这种挤压的密集人口居住空间,是不是对您产生了影响呢?

薛松:对一个城市的印象当然会对我的思考产生影响,但我不会直接表现它。老上海的居住经常被比着“亭子间”,一家几代人住在一个小阁楼里,太平常不过。我读书时去老师家,他留我吃晚饭,我总觉得他家大衣柜上面有动静,后来发现是他女儿睡在上面。但那个时候,大家的生活条件基本是均质的。

薛松:上海是一个开放和包容的城市,但它也有压抑的地方。上海接受外来文化较早,但跟西方文化存在着差异和鸿沟,同时它又是一个高速发展的消费城市,每个人都有经济压力。我在作品中表现城市的压力,它的确有那种挤压感,但我并没有刻意去描绘上海的气质,我觉得全球化时代,很多经验是人类共享的,作为艺术家,视觉图像本身的丰富性和多义性是我的根基,所以我并不想仅仅局限在对一个地方城市的理解。

薛松,迷墙,布面综合,160×140cm,1989

薛松:在1980年代我们读书的时候,人与人之间交往比较单纯,今天在商品经济冲击之下,人和人之间的交往复杂了很多,八十年代那种质朴和真诚的东西越来越少。当代艺术不是解决艺术系统内部的问题,它需要跟外部环境发生对话关系,既能唤醒观者,也能在创作过程中让艺术家自己猛醒。它是一种给予和反哺的互动关系。

邱敏:您现在跟很多时尚品牌合作,有哪些品牌,谈谈您与他们合作的体会?

薛松:我合作过的品牌有保时捷、Ferragamo、雪弗兰汽车、Blueair等。我更看重的是这些品牌是如何将自己的理念有效地传递给公众,当代艺术没有固定的模式和风格,我想通过跨界的合作去摆脱一些固定不变的模式。

邱敏:您怎么看待艺术和市场的关系?

薛松:大地艺术家克里斯托夫妇九十年代来过上海,那时我还不到30岁,我参与了接待他们,记得当时让他给年轻艺术家提点建议,他说,你的作品如果100元能卖出去,千万不能放在床底下,就是要传播开去,这对我印象很深。

薛松,符号系列-美元,布面综合,60×50cm×9,2021

薛松:我希望购买我作品的藏家不单纯是投资,往仓库里一丢。我的作品是挂出来,带朋友一起去欣赏。比如有些西方的藏家买回去,挂在家里,会拍张照片给我,旁边都是500万美金以上的,我那时的作品才卖3000美金时,就觉得挺好的。资本想操作时,我会拒绝,抵制这个诱惑。这种危机,我遇到过几次。比如:2007年,国内艺术市场疯狂时,有外国的藏家愿出200万美金要买我多少多少作品,200万美金在当时是很大的诱惑,拒绝诱惑不容易,但我认为作品就像女儿一样,你首先得找到一个好婆家,我不能因为拿到很多的彩礼就把女儿给随便泼出去了。

薛松:1990年代的时候,国内的藏家收藏我的作品极少,占收藏数量的5%都不到,2000年之后大概有三分之一了,现在收藏我作品的国内藏家可能有70%到80%了。现在疫情出不了国,房子也限购,大家都愿意把钱花在购买艺术品上。今年的艺术博览会成交额比疫情之前还好,比如之前的深圳博览会,观众数量是去年的5倍。

焚烧:从偶然走向必然

邱敏:您在选择烧和拼贴这种手法之前的创作是怎么样的?

薛松:我尝试过各种现代主义绘画的形式语言。当时充斥学院的是社会主义、现实主义那一套东西,但我内心很排斥那一套教条的东西。读大学时,上戏每年有两万美元的画册经费,我经常去图书馆翻画册。有一个房间是专门给老师用的,里面有很多进口大画册。由于我经常去图书馆,就跟管理图书馆那个老先生混熟了,没有人的时候,他就放我进去看。年轻时,内心反叛,对传统的东西没有太多体会,之所以画了几笔国画,是因为我的国画老师张培础的鼓励,他觉得我画画有感觉,还自己买宣纸给我画,但我从没有完整画完一幅国画。

薛松工作室一角,图片由《艺术外滩》杂志提供

薛松:毕业后,我分配到了上海歌剧院,做舞台美术设计。当时一个月的工资半个月就花完了,为了多赚一点钱,我画过广告牌、拍摄过MTV节目、做过电影、电视剧的美术。我每天都想尝试新的东西,处于一种亢奋的活力之中,虽然西方现代主义艺术的样式都尝试过,但那只是停留在表面,缺乏个人的语言。我渐渐地对自己产生了怀疑,开始思考个人语言是什么? 我也尝试过各种材料,将一些纸和布贴在画布上,再进行涂抹,但没有明确的方向。直到我的宿舍着火,我发现了烧焦的材料是通过画笔画不出的感觉,这种痕迹与我内心一直寻找的东西非常契合。

邱敏:能具体谈谈火灾对您创作思考的启发吗?

薛松:第一次是隔壁房间装修,工人施工时引起的。我的宿舍门都烧焦了,玻璃门也烫化了。由于之前我一直在尝试材料的拼贴,所以我直觉地在烧毁的废墟里捡出一些烧焦的纸、布、书籍等,觉得这些烧焦的痕迹是手绘无法达到的。我很兴奋,就开始通宵做实验,当这些材料用完了,我就开始自己烧。

薛松:没想到,半年之后又发生了一次火灾,而且把我第一次实验的作品几乎全烧毁了,我还受到了行政拘留七天,差点被单位开除,原因是同一个地方又着火了,单位领导也有压力。幸运的是当时的文化局长孙滨看了开除报告,觉得年轻人犯点错也没有关系,不能一棍子打死,就撤回了我的开除报告。我与他素昧平生,直到今天我也很感激他。这还没完,又过了不到一年的时间,我的楼下又着火了一次,但很快就扑灭了。

薛松工作室一角,图片由《艺术外滩》杂志提供

邱敏:一共是三次偶然性火灾?

薛松:对的。所以我觉得应该重新找一间屋子继续焚烧实验。因为我之前住的是单位的宿舍,有了这几次意外火灾,在单位的房子进行焚烧实验可能会招致麻烦。1992年后,我给电视剧做美工,挣了一点钱,就另外租房子了。

邱敏:您的作品之前烧的动作,有点行动绘画的意味,能谈谈您在焚烧过程中的心理吗?

薛松:一开始是兴奋、恐惧、解恨混杂。烧与破碎其实挺解恨的,有点暴力感,同时内心积郁的东西也会得以释放。破坏总是具有快感的。但仅仅烧和破碎这个动作本身不构成作品的意义。毁坏之后,将这些灰烬残片变成一个新的东西,制造出一种全新的视觉图像,对我而言,这一步才是一种真正的快感。尤其是在焚烧过程中,有很多不可控的东西,会产生无数意外的效果。

薛松工作室一角,图片由《艺术外滩》杂志提供

薛松:“破”之后,必须“立”。我借助“烧”这个行为,消除了对象物本身的实在意义,再通过拼贴,让它们获得新的关联意义,这是一个创造性的过程,也是“立”的根基。这些焚烧过后的材料,都有内容和符号,我在里面寻找绘画因素,用烧掉的灰去勾线,用破碎的残片进行拼贴,这些被拼贴的图像与图像之间会相互之间产生意义的关联、融合,也可能会消解、对立、矛盾。就像写一篇论文的论据一样,最后把这些论据一个个统合在一起,支撑我要表达的论点。

邱敏:您的作品一开始符号化的观念意图就这么明显吗?

薛松:刚开始时,我的作品没有明显的观念符号,就是通过纯粹的拼贴,构成一种视觉形式。所以早期阶段的作品,画面中烧过的那种痕迹特别明显,烧形成的自然痕迹帮助我突破了手绘达不到的语言形式。在后来阶段的烧、烤和拼贴中,我慢慢转入到符号化的观念性表达里。我会考虑图像与图像之间、文字和文字之间的关系,它们并置在一起会勾连出什么样的新的意义。

邱敏:您怎么看待当代绘画中的绘画性?

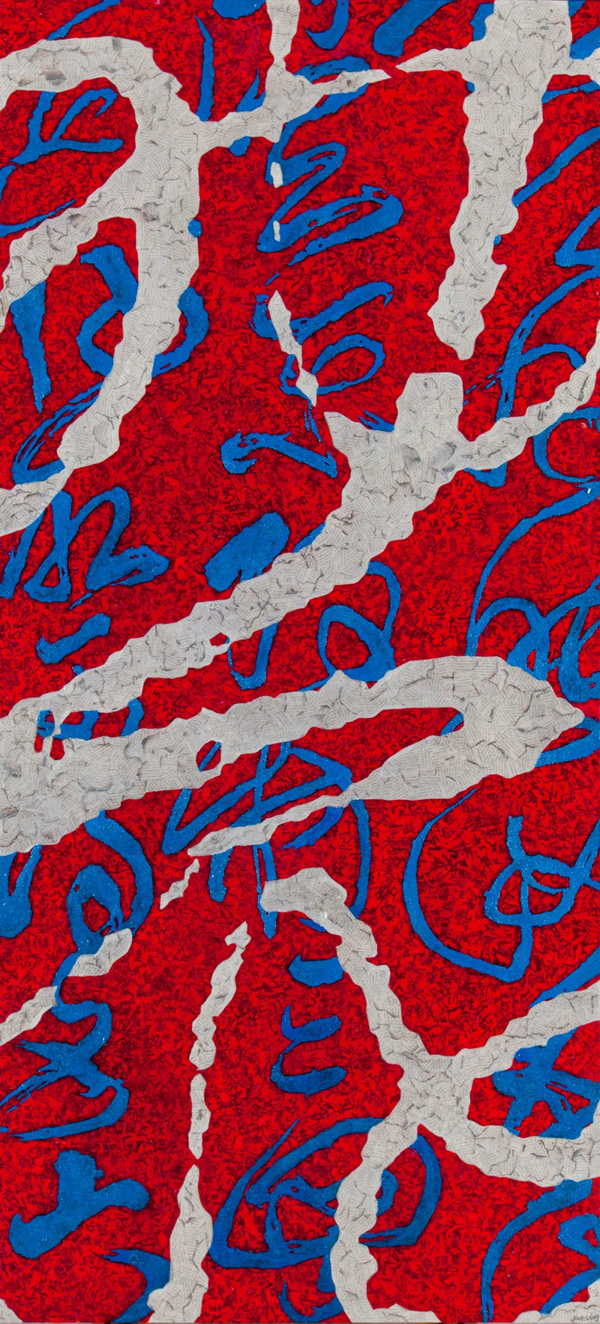

薛松,意象书法2,布面综合,275×125cm,2021

薛松:我的作品严格意义是观念性的综合材料作品,不能归类到具体的画种,我主要强调的是材料和观念。以前学院派里的技艺不是我要强调的,我在制作过程中主要分为收集、撕碎、烧、烤、拼贴以及着色几个不同的步骤。这些技术手段是为观念服务的,我在制作过程中不太考虑作品的绘画性,而是关注挪用之后的图像和图像之间重组之后所生发的意义。

邱敏:色彩在您画面起了什么作用?

薛松:我喜欢使用不加调和的单纯的颜色。一方面从广告的用色中来,另一方面也从民间绘画中吸取了一些用色方式。像都市广告的方式非常强烈、简洁,让人一眼就能看到,这是我要的效果。2000年时,丹佛市立美术馆正好同时展出梵高和高更的作品,梵高一直很崇拜高更,我自然而然觉得高更比梵高更厉害。但我亲眼看到两个人的作品放在一起时,直觉梵高的作品就像把心掏出来放在你面前跳,非常强烈简洁,而高更没这个感觉,更平和、唯美,技术很好。我非常欣赏梵高画画的态度,直接击中你。所以,我希望我的作品也是简洁有力的,直接将人的目光吸引过来。

物的见证:从零散收集到系统收藏

邱敏:您的创作元素来源于燃烧的灰烬,之前您会做大量的材料搜集,能谈谈您在搜集这些材料的想法吗?

薛松工作室一角,图片由《艺术外滩》杂志提供

薛松:一开始搜集材料时,还处于一种混沌的状态,不是特别清晰。但随着实验的不断深入,我的意图也会越来越清晰,然后就去选购材料,接着进行有目的地焚烧和用蜡烛火烤。

邱敏:您通常收集的都是一些什么材料?收集材料的成本高吗?

薛松:我使用的材料最多的是画册、字帖、书籍,也有布等可燃物质。一开始我的意图并不太清晰,早期是尝试材料构成半抽象画,后来逐渐形成有意识的对图像进行观念性解构和重组。通常用什么材料作为碎片信息,我是预先想好的,然后去进行专门性的收集,有时可能某种材料刺激了我,也会有新的想法产生。

薛松,致敬敦煌,布面综合,150×200cm,2021

薛松:收集材料比纯粹画油画耗费的材料费成本要高很多,有的画册几百块一本,进口画册1000多块一本的也使用过。

邱敏:您的收集癖是从小就有,还是因为做作品收集材料才形成的?

薛松:我从小就喜欢收集连环画和各种小玩意,各种五花八门的有趣的东西,我都收集。有的可能跟创作有关,有的完全是我的个人兴趣爱好。包括以前的老照片、老画册、老年历、月份牌等等。比如我收藏过周海婴的照片,我觉得这些照片代表了一代人的精神气度,和我们这代人的精神气质有很大的区别,它代表民国时期的上海。每次出国,我都会购买一些较早的图像资料,比如十八、十九世纪的相册、书籍和画册,一般我遇到了都会购买下来。

邱敏:您在收集材料的过程中形成了您的收藏体系吗?

薛松:我比较成系统的收藏差不多是从1994年开始。我会逛很多旧书店,一次性购买大量旧书,店老板每次看到我就特别高兴。很多朋友知道我用焚烧进行创作,也经常送一些用不上的旧书过来。

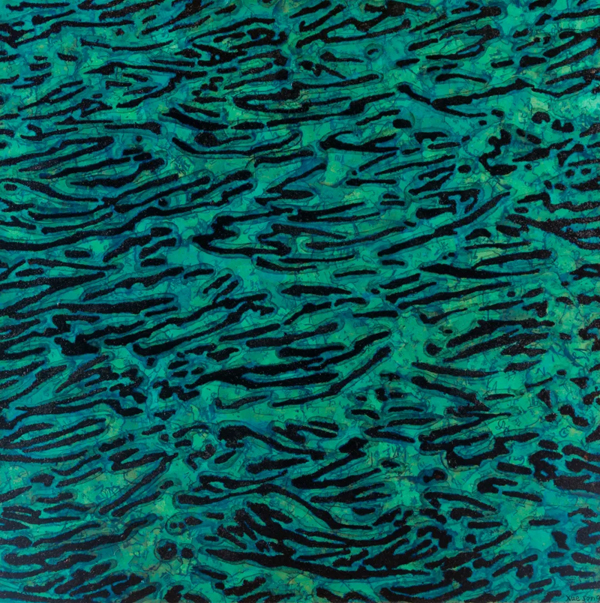

薛松,法自然系列-纹,布面综合,100×100cm,2021

薛松:我的收藏主要有两大块:一块是新中国时期的字画、版画、宣传画、雕塑,这跟我的成长经历有关,是我的成长物质记忆。当时我的鉴赏能力只限制在这一时期,还有就是文革美术作品当时特别便宜,周围的人都还不太当回事,几十年下来,我收藏新中国时期的美术作品也有上千件东西了。

薛松:另一块是日本的浮世绘。浮世绘的收藏来源于我曾经在日本的老画廊做展览,当时作品卖得非常好。这家画廊有自己资深收藏,我就向老板提议,卖画的钱换成购买他画廊的浮世绘。老板也很开心,他们对浮世绘有专业性的研究,都是一些精品中的精品,有了这个基础,我就成体系地收藏浮世绘,几个不同历史阶段的浮世绘我基本都齐全了。

创作中的薛松,图片由薛松工作室提供

邱敏:从零散收集到系统收藏,对您的创作思考有什么启发?收藏会不知不觉带有炫耀和占有欲吗?

薛松:对我来说,不管是收集还是收藏,它无形中建构了我的历史眼光,因为物质是最鲜活的东西,它比在书本上读到的史料更真实。绘画对我来说不是一个狭隘的技术和审美概念,而是传递思想的媒介,艺术的灵感来自生活,来自自身的经历。只有理解了特定历史阶段人造之物的特征,才能让别人对自己的作品发生兴趣。艺术不是孤立的东西,它也是物的见证的一部分,与人的心理状态和生命历程时时刻刻发生着关系。

薛松:收集是会上瘾的,我的收集当然也包含着个人占有欲,比如我总能买到自己想要的东西,有时与一帮藏家聚在一起,我展示出一件好东西,而这件好东西现在贵得有点离谱,招来大家羡慕嫉妒的眼神,我特别开心。

薛松:对我来说,我的收集或者收藏对我创作影响最大的就是用历史的记忆来隐喻当代,用当代的观念去重新审视历史。