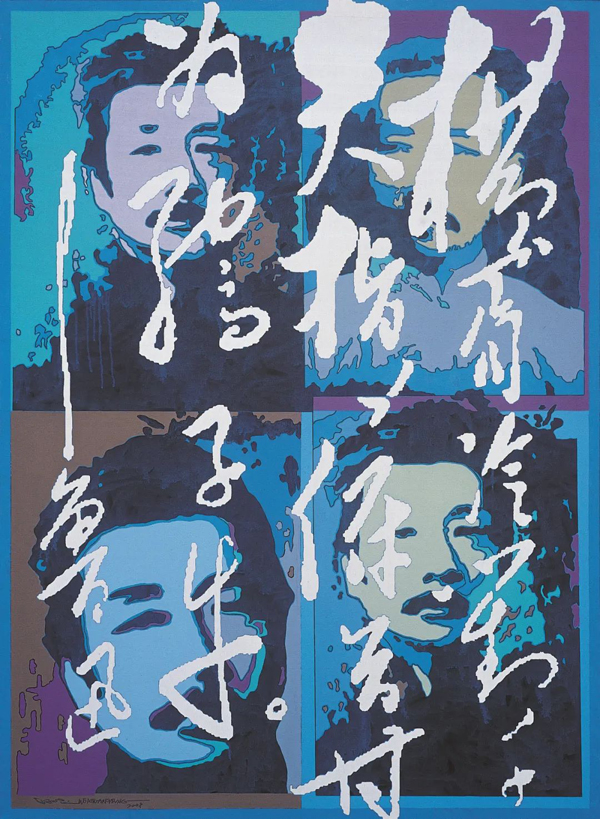

1992年艺术家魏光庆于“红墙”中破土而出,开启了“文化波普”的新浪潮并逐渐占据中坚地位。魏光庆的波普艺术强调平面技法弱绘画性,这是他基于传统技法与艺术实践后提炼出的艺术语言。从现实角度来说,这也是个体应对复杂环境的处事态度,而在相对温和的表象下,他围绕文本概念发出对社会现实的反思。在他的艺术形式里,当代图像与传统典籍的并置,历史问题与现在状况的重叠都是不可忽视的观念立意与视觉表达。这种相互碰撞里的矛盾与荒诞经由他的转换形成了视觉的统一与合理化。从洞察过去到参与现在,从艺术家到艺术教育者,魏光庆发展出契合自身的艺术结构与话语权;在不断的转变中寻找痛感,并从痛感中制造出多股尖锐的力量。

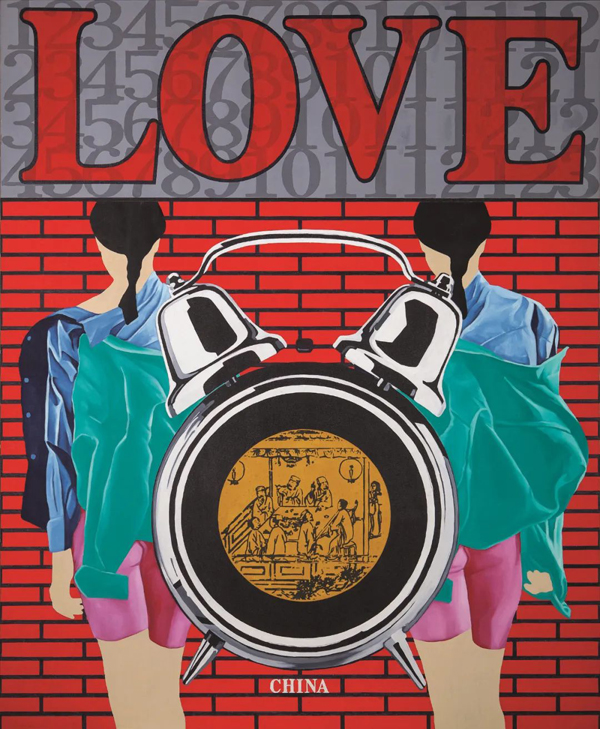

《红墙——LOVE》,布面油画,200×160cm,1994。图片由魏光庆工作室提供

艺术家魏光庆在工作室现场,2022。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:您的装置作品《封存》(2014)展出在成都双年展“超融体”的“美育共线”板块。请您先谈下这件作品的形式和概念。

魏光庆:装置作品《封存》是2014年的一个偶发状况下产生的。当时武汉大学想升级一个图书馆,通过科技来改变原有的图书储存和陈列方式,我得知消息后就收购了一些被淘汰的书架、储存的档案和书卡柜。我对武大一直很有情怀,一是我在中学时曾参加过武大的夏令营活动,它是我记忆里从小就向往的神圣之地。二是我现在在大学任教,觉得图书馆里的物品有沉淀的历史和记忆,特别是武大这座百年老校它沉淀的东西是无限的,既涵盖了物品本身存在过的痕迹,也包括了我们这一代使用者的记忆。于是我想以装置形式还原一个图书馆的场景,建立它与观众的互动,让他们在美术馆有种身临其境之感。比如,他们在卡壳里找到一些我在印刷厂做的废书,可能会感触到一些流逝的事物。虽然没有特定意义,但这个曾包含许多信息的卡壳,现在却被当作废物和废书放一起,它们就产生了一种碰撞。

《封存》,装置,金属、纸本、木制品,700×700×200cm,2014。图片由魏光庆工作室提供

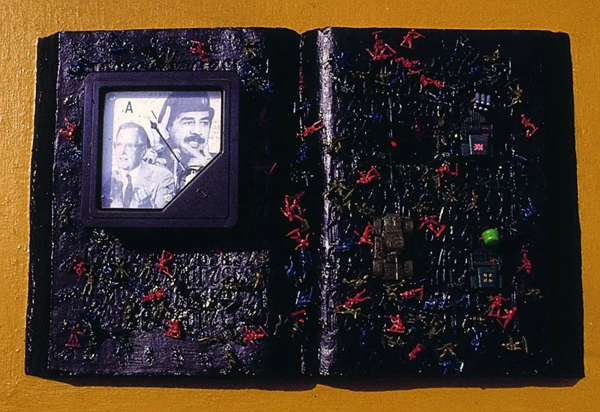

魏光庆:我在作品中曾写过一句话:还原一个图书馆的保管和封存。书架是被扔掉的外壳,但图书是被保留的内壳(核),而我想以艺术家的身份在这两者之间输进我们当下呈现的各种信息。它同样延续了我的装置作品《笔记本》,把信息时代中被淘汰的铅字盘改为笔记本电脑的形式联系起过去和当下,输出我对当今社会一些问题的思考,其实也是一种封存。装置作品《真相》也是如此。我们成长经历中的所知和不知其实都取决于我们的思考和态度,因为信息时代看到的很多事都是为某一方所考虑、所用、所决定的。但我们的判断靠的是什么?就是信息的碰撞和思考后的结果。就像艺术史家在谈论同一个问题和人时,表达的观点可能都是真实的,但每个人写的艺术史都是他们个人的艺术史,只是选用了他们自己不同的思考办法而决定的。

《笔记本》—货,装置 ,1998。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:湖北美术馆馆长冀少峰评价您这件作品给观众带来了新的观看经验,即是面对已经成为历史的以及正在社会上发生的事物,您对它的态度、对待历史的态度、对待现实的态度。您如何理解的?

魏光庆:我一直注重人和人,人和社会,还有人和空间的关系。冀少峰的评价是起源我在湖北美术馆做的展览“正负零”。这个展览我准备很久,对我来说也是一次很有意义、很重要的展览。因为2015年是我大学毕业和从事艺术教育30年的一个节点,也是我从事艺术实践的一个节点,也就是八五新潮美术的30年。85时期武汉被我们称为前卫艺术和文化思潮的发源地。那时我们的经济条件不好,但我们这帮哲学家、诗人、评论家、艺术家经常聚一起谈论艺术和哲学问题。而到今天感觉大家都好像缺失了这些,很少聚会讨论学术性的问题。庆幸的是我现在从事艺术教育,还有机会和学生交流、讨论艺术问题。浙美时期强调的阅读习惯我也一直要求学生保持,因为他们现在接受太多碎片化信息了。从现实中看到学生的许多问题就想尽可能去改善,这也是作为老师的态度之一。

魏光庆-正负零个展海报。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆:这场展览我邀请了不少有分量的艺术家和论家来武汉,希望学生和青年艺术家们能看到这个城市有一个鲜活且上升的艺术生态。我们还在为这座城做些有意义的事。后来在采访中我提出一个观点“艺术家个人的艺术史”。因为每个艺术家都在自己的系统里寻找线索和新的可能性。在展览里我是以研究文本的方式来呈现的,比如展出的装置作品《看台》选用的材料,它的想法和视觉表现与办公人员碎掉的资料或秘密文本的感觉是一样的,只不过我将其放大了,并将印刷厂碎掉的纸条打包做了作品。这是一件我更想做给年轻人看的作品,因为我认为好的艺术需要创造性思维并不断寻找新的可能性的。我们这代人随着年龄增长,这种韧性和立场都在变得模糊,享受了资源、权力和话语权,在我看来都成为了既得利益者。但如果只享受而没反思那对艺术一定会是种伤害。所以我也站在这个角度来思考和构架展览,加入装置作品《看台》。看台是体制内常见的表演活动的舞台,它的搭建和拆卸我都是用碎纸包来体现的,这些巨多的信息含量和文化密码的碎纸条反射出人与社会、人与权利的各种复杂关系。

《正负零——看台》,装置,碎纸、金属、竹踏板,2400×900×430cm,2015。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:您在作品里很强调文本的概念。

魏光庆:我对文本的关注应该是起源90年代初的支教经历。当时处于低谷状态的我对很多问题产生了质疑,比如文本对人的存在价值,文本对人(成功者)的表述等,我认为都是被粉饰、被误读后产生的,或者说是话语权为权力系统做出的选择,而不是真实的东西。但从艺术角度,它可以带来许多可能性,所以我在作品里找了一个线索,就是围绕纸的问题而展开,即文本。比如“正负零”展览海报,综合材料作品里的纸浆,画册的包装都是将《朱子家训》的文本经过粉碎纸本后打乱再制作的,因此二千本画册都不一样。这种耗力的解构手法也突出了艺术家的自律和态度。

《真相》,装置,金属、纸本、影像,720×370×360cm,2011。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:为什么去支教呢?那段时间做了什么?

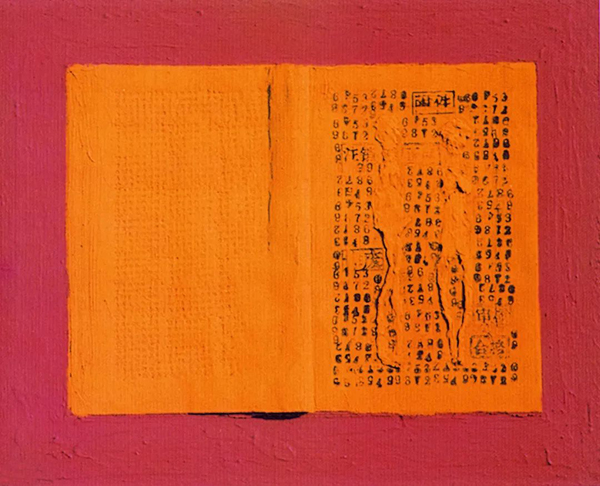

魏光庆:我那时觉得离开学校一段时间可能是最好的选择。当时我突然记起黄专的老师阮璞先生的一句名言“这个学校是槽里无食猪拱猪”,我就告诫自己要远离复杂内耗的学校环境,因为一个人的力量无法抗衡现实里的一切。于是我主动申请去武穴师范学院支教一年。可能有人认为我在逃避和示弱,但我认为是自己要去重新面对生存问题,去思考艺术发展的方向。武穴靠近五祖寺,是一个充满佛性并和自己很有缘的地方。这一年里我将自己的学习、工作、生活调整到最好的状态,朋友借了一间没有窗户的黑房子给我用。除了支教上课,每天都在灯光下看书、画画。有时去街头的录像厅看看录像,我在武穴完成了系列用纸浆材料的作品,比如《红色框架》、《黄皮书》和《黑皮书》。综合材料的作品需要画面的偶发性,并且它注重视觉语言,但我总觉得缺乏一个内涵。有一次我在街头闲逛无意看到贩卖的各种数字、文字符号的橡皮章和万年历等物品就一下子启发了我,我就在完成的作品上覆盖了图章,并呈现一些相互矛盾的文字“注册”,“作废”,“合格”。作品产生出一种荒诞和质疑,当破坏这种矛盾后,你又会感受到一种特别的视觉画面。但全部作品始终保持一种我称之为上下文的关系。画面中的文字我会还原到型的概念去思考,因为中国的文字是从型中提炼出来的。偶然,我在万年历里看到木板画《增广贤文》、《朱子家训》,后来经过对中国传统文化典籍系统性的研究和思考,还有之前谈的我对文本的质疑,就产生了我最早的波普风格系列作品《红墙》的图式视觉语言。

图一:1993年魏光庆的“黄皮书”和“黑皮书”展出在“后89中国新艺术展”(香港艺术中心);图二:《亚当与夏娃》,板面纸浆、油彩,1990;图三:《黑皮书——沙漠风暴》,综合材料,50×75cm,1991。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:您提到装置、综合材料和绘画等不同表现形式,能讲讲您介入它们的策略?

《秘密的节庆》,布面油画,141×175cm,1986,部落·部落第一回展作品。图片由魏光庆工作室提供

《基础》,装置,金属,尺寸可变,2015。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:1985年您参加了浙美的赵无极绘画班,这段经历对您的影响是什么呢?

魏光庆:今天看来赵无极绘画班永远会处于浙美历史上一个很重要的位置。改革开放打开国门后,赵无极作为一个在西方拥有重要地位又是国立杭州艺术专科学校毕业的华人,非常有情怀,他想回国做讲习班。我们学校和央美都由文化部管,就邀请了他,做为文化部给我们的任务。他做抽象艺术,强调艺术自由。学校本想把一个进修班交给他,但他比较喜欢我们班,爱和年轻人相处。我们班正在进行毕业创作因此被停了一个月,就与学校和八大院校的年轻老师聚集一起成立了这个班,为期一个月。赵无极要求学员用眼观察、用心思考,强调画面上的呼吸感,笔触是一层层大片的色块,注重色层关系、空间关系;不像我们之前受苏联老大哥的影响后都以主题画为主。在绘画班里用心的学员会边画画,边问问题,边记笔记,当时天美的孙建平老师的笔记做得最完整,他后来撰写了一本《赵无极绘画班笔记》。

图一:1985年魏光庆(右2)在赵无极绘画班;图二:1985年浙美赵无极绘画班。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆:2013年中国美术学院举办85周年校庆,以林风眠先生的一句话“为艺术战”为口号,并选出了85颗星作为85个发光体,林风眠是第一颗,我当时也被入选其中。四个单元展三个单元有我的作品;一个是由有影响力毕业生组成的群体展,有杭州池社、北方群体、厦门“达达”和湖北部落·部落等;以及还原1985年我们毕业创作展的展览,再就是85个发光体展。学校围绕赵无极绘画班板块对我做了采访,其实我的绘画形式和表达与他是不一样的,但他对我更大的影响是获得艺术自由的合理化;因为浙美尽管是八大院校里较早接触西方现代艺术史的学校,但整体教学环境还比较保守,师生常常处在艺术观点争论和对抗的状态,学长也因学术不端常挨学校处分。所以这个班在这个节骨眼帮我们释放了内心,体会到艺术的自由。这导致我们在毕业展上开展了很多关于艺术自由的集体争论,评价褒贬不一,但我觉得毁誉参半才有影响和意义。我们的毕业争论事件在1985年《中国美术报》上被列为中国美术的十大事件之一。

2013年中国美术学院85年校庆现场。图片由魏光庆工作室提供

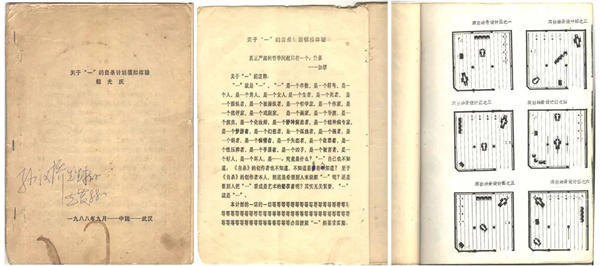

胡凌远:之后1988年您做过一件行为作品《关于“一”的自杀计划模拟体验》(1988),目前展出在M+希克藏品:从大革命到全球化。这个“一”有哲学意味也有普世意义,为什么名为“一”呢?它在当时的背景下有怎样的迫切性和必然性呢?

魏光庆:这件作品起源于几个状态。一是我在大学的图书馆阅读了不少书比如萨特、叔本华、尼采和马尔克斯等哲学和文学作品。二是我和部落·部落的成员李邦耀下围棋时,用手打了后背的一个虫子,结果第2天整个身上和脸部都溃烂了。在医院,医生说是毒虫咬伤。那天是88年8月8日,我一直设定这天要做点什么,没想到被毒虫爬了。中国人的吉利日子我只能躺在宿舍,清洗伤口,搽药,病了很长一段时间后我就懵了,就写下这个计划来还原两个场景,一个大学时期的学妹,一个我接触过的男学生的自杀。我以一个女性和一个男性为原型,但不以性别来呈现,而是选择一个“一”的状态。我的概念就是道教的“一生二二生三三生万物”,我当时还有一种碎片化的心态,就是我能否从概念上解构生与死的对立,打碎或打混生者对死者的评判。男学生自杀时我为他遗憾,我说他为什么不以艺术的方式而自杀呢?他如果这样做了,那多厉害。我后来反思意识到,他连命都不要了,艺术对他有什么意义呢?他做了这种选择肯定认为一切都是无意义的。因此我就想用这种理想化的艺术方式来帮他完成这件事情。当时评论家曾春华给我写了一篇文章提到查理五世,一个国王他活着的时候,想看他死的葬礼,结果当假葬礼做出来后,他被吓死了,假葬礼变成真葬礼。我以一个戏剧化的方式来面对一个争执。

《关于“一”的自杀计划模拟体验》中文版记录。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆:另外,中国的前卫艺术和当代艺术是用了几年的时间把西方的现代主义100年过了一遍,这是一种理想和认知上的革命,有着先天缺陷,但在当时是不可避免的。其实中国人很勤奋也善于模仿,但模仿的边界很难打开,就造成很多难以解决的问题。我当时觉得新潮美术这个定义是有问题的,所以我想以一种自杀的行为来杀掉85运动呈现的问题。随着“89中国现代艺术展”中国美术馆的枪响,谢幕被扩大了,从自杀到枪响形成急剧的变化。批评家彭德据此为我的“自杀作品”写了一篇文章《新潮美术的谢幕人》。

《关于“一”的自杀计划模拟体验》英文版记录。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆:我做这件作品还是很危险,因为我要在铁路没火车的那个时间段表演,但我当时很冷静,就像一个编导一样规定了一些程序,比如对观众和场景都有要求,还设计了自杀的图片与文本。它们首次被推出是在88年的“黄山会议”上。但我不是宣扬死亡,而是通过戏剧化的死亡方式来思考人的生存状态。黄专认为这是一件存在主义作品,栗宪庭评价这是一件达达主义作品。这件作品最可惜的是我朋友只带了相机而忘带摄影机没能记录下动态的场景。

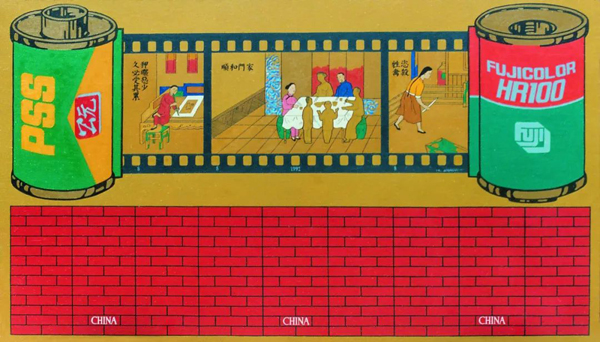

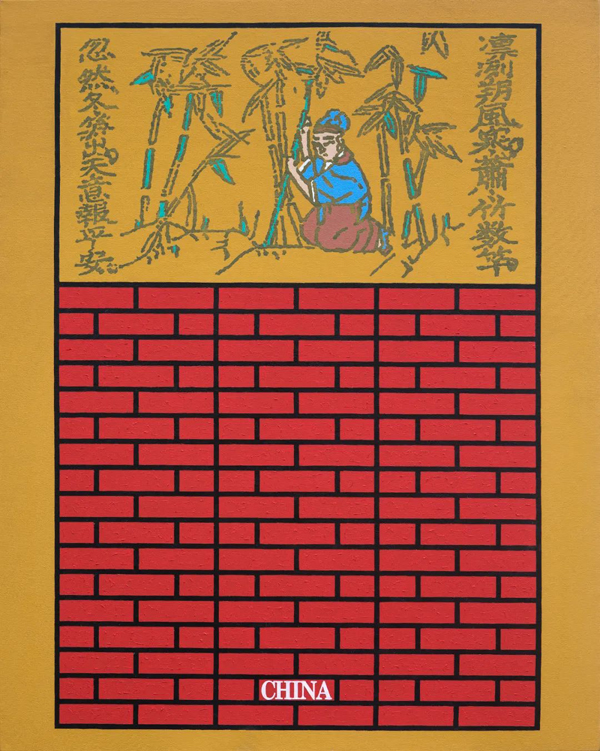

胡凌远:《自杀计划》为您带来影响力,之后的“红墙”成为您的代表性艺术符号。《红墙—家门和顺》(1992)是首件展出的作品,与王广义的《大批判》被称为90年代中国当代艺术历史中一个重要转型期的到来。对您个人来说,您觉得它作为艺术符号的特殊性在哪?

魏光庆:最早的“红墙”系列作品源于我在武穴看到的万年历,上面以图文并茂的方式呈现了中国清末民初的典籍比如《增广贤文》和《朱子家训》。古人对自身的自律和规范让我对现实社会暴露的很多问题,特殊时期的荒谬事件,以及人对常识性问题的缺失产生了思考。我当初想以挂历形式处理画面,但之后发觉它的视觉张力不强,所以我就做减法把《朱子家训》和《增广贤文》底下的文字替换成红墙,再选择性的结合一些借用的图去强调一些碎片化的东西。我用平面化的方式处理画面的视觉效果,使得它就像读本一样来提醒我们在特殊时期被摧毁的东西。因为墙是可以拆和建的,而我们的破坏是不可重建的。我希望人能通过红墙的视觉方式来重新审视现实社会的个人行为。之后还做了《增广贤文》,就是指你其实可以再“增广”。一个时代的发展就是去其糟粕留其精华的过程。选择《红墙》这种视觉资源在我看来是一种文化记忆,也是当代文化的一种基因。在我们所处的社会现实环境中,人们自然地会把中国波普艺术所产生的影响和结果意识形态化,这是无法回避的问题。但关键在于如何通过智慧转换我们的视觉方式,也就是后现代常见的创作方法——将过去存在的视觉资源重新转换——创作出具有艺术史价值的艺术作品。我始终认为很多历史性的问题就是现代问题,这是一个循环。黄专评价我的作品为“历史化的波普主义”,而“文化波谱”这个词是我自己偶然开玩笑说的,后来就被评论家引用了。波普艺术是来自西方,安迪沃霍是最具代表性的人物,但他是基于美国的消费文化做出的消极化和去意义化的波普概念,而我恰恰是在强调文化自身的精髓和对它的重新审视与重建。

《红墙——家门和顺》,布面油画,300×175cm,1992。图片由魏光庆工作室提供

《红墙-二十四孝NO.2》,布面油画,150×120cm,2018。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:这种并置和转换的艺术手法,除了是对自身文化的反思,还在试图反映其他问题吗?

魏光庆:我们需要重新审视艺术的可能性,因为我们的艺术发展曾有一段缺席的状态。更重要是当你在艺术中谈论和选择自己的文化时,你要考虑如何提升它国际化的视觉模式,而不是完全的土特产概念。中国艺术家运气特别好的一点在于,如果没有当代艺术,中国整个话语权还是滞后的,因为你和西方相差在哪,就是因为出现了当代艺术。我们称为后现代主义出现后,我们对当下提出问题,我们和西方在艺术又走上平行线了。中国民国时期艺术还是很前沿的,但经过特殊时期我们和西方割裂了,我们的艺术都集中在主题画的艺术模式上。改革开放后,我们花了几年把西方现代主义过了一遍,正好赶到后现代艺术,现在的当代艺术。西方现在也以世纪艺术来称呼东西方艺术,比如二十一世纪。现在全球的艺术逐渐拉近,处在同一个层面上思考问题,这给了很多艺术家发展的机会和空间。但我也经常建议年轻人在掌握丰富的知识信息后,可以在视觉表达中考虑自身的文化价值,因为你要挖掘其中的深度,通过文化的支撑来保持自己的独立性。我们现在的话语权不够,艺术的力量也很薄弱,更多只是一个在场感,所以我们还是先把自身的事情做好、做深。

《红墙—金钱至上》,布面丙烯,158×288cm,2000。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆个展的展览现场,德国波恩当代艺术馆。图片来源于德国波恩当代艺术馆,艺术家惠允

胡凌远:在《中国制造》(2007)和《金瓶梅》(2005-2009)里,您用了一些艳情图示的视觉符号,并和方正的黑体形成视觉和观念的对比。比如制造二字反映我们经济发展的一面,春画体现了我们更为隐私的一面。我想起李安的电影《饮食男女》,“饮食”是方正的宋体,“男女”是弯曲的篆体,他通过这种方式讨论了台上和台下的问题。我觉得您也隐晦的表达了一些中国化的人性问题,并且通过视觉处理达到了一种矛盾的合理性。

魏光庆:《金瓶梅》是我们那个时代只有有权利的人才能阅读的禁书。但改革开放后满街出现的盗版刊物全是低俗的艳情封面杂志,成为一种精神污染。这显然是两个极端,从禁书到畅销书,从闭口不言到畅所欲言,整个转变很荒唐。90年代我做的作品《色情误》被收录进德国出版的《20世纪艺术史》。一开始我想结合封面和木刻版画做成坏画,思考如何在视觉语言上碰撞出合理化,结果作品完成后我觉得正常了。其实读到《金瓶梅》你会发现它不单是讲贪性,更重要是贪吃。所以我就在作品里画了一些壶和碗对应西方的文字,比如Love,China,因为China也指瓷器。作品背景是鲜艳的彩条,我是想将这种明亮感与现实碰撞来对应当下人们的一种生存状态和浮躁。彩条是原来做《色情误》时用过的条形码,它是我们最早进入商业社会的一个识别模式,或是证明某个出版物的合法码。条形码又有点像我们过去看电视时因为无信号或被遮蔽后出现的竖状条纹,所以我也在思考开放和遮蔽之间的矛盾状态。

《中国制造NO.14》,布面丙烯,120×300cm,2007。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:如何看待红墙带来的标签化?

魏光庆:标签是外界对你评论时的着手点,艺术家要明白的是有了标签后该怎么办?如何推动自己,因为标签的背后隐藏着一种否定。当下社会又是一个快速变化的社会,别人会对你有所期待,期待你有新的东西,而一个好的艺术家应该永远不偏离自身的上下文关系,去寻找更多新的可能性。也就是从中突破并在不同时期找到可行的突破点,但不是毫无意义的完全颠覆。我和学生说过,艺术家就是不断地寻找痛感,在痛感中寻找新的可能性。比如,有关战争的《孙子兵法》被我转换为以国际象棋为形的作品,15个国际象棋残局分别形成15张画面,它们被当作新的博弈而不是战争状态。我始终想站在自身的文化情境里延续我的艺术表达形式,谈论历史的问题和现在的问题,去重新解读并且找到一种新的可信性。

图一:《孙子兵法——谋攻篇》,布面丙烯,146×146cm,2006;图二:《孙子兵法》,布面丙烯,146×146cm×15,2006。图片由魏光庆工作室提供

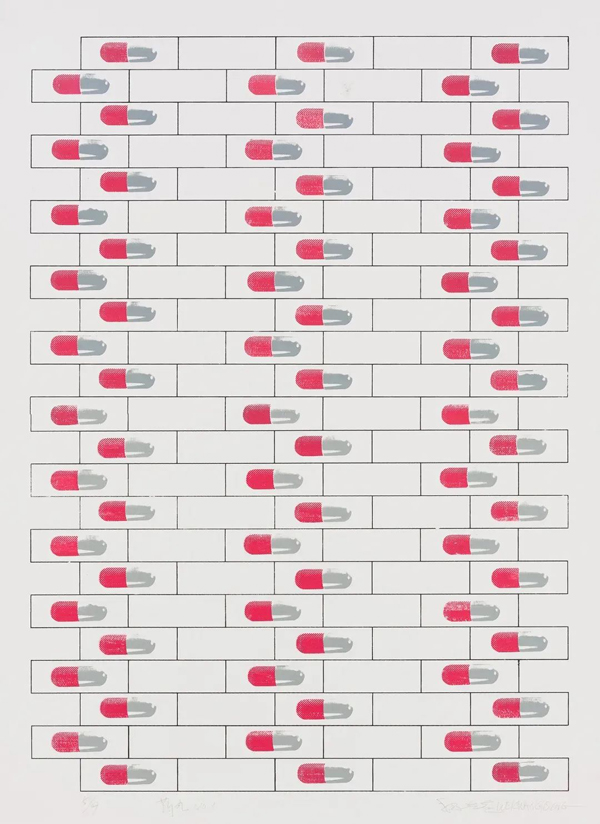

胡凌远:从红墙到条形码再到彩条,您的画面背景在持续更新,视觉上从砖块形式演变到更广阔的状况。其中的文字也在随之变化,它在画面的作用和角色是什么呢?

魏光庆:我作品中经常有文字符号。毕竟是科班出身,在面对画布材料时,我们懂得画面的疏密关系和色彩关系。但当图示要呈现在画面上时,我必须找到一个支撑的东西来产生视觉的变化。文字的一些笔划会扩大文字中间的面,比如“口”的字体样式是我去掉了中间的方块。它是支撑画面结构所产生的变化符号,因此产生的视觉效果要结合整体,最终在这样的综合状态下用以说明一个问题,同时在视觉上带给观众思考。很多人认为我是单纯的平面化,其实我很多方法是西方油画里的传统技巧,比如渲染,透明画法。我只是将它们分层和平面化了,但色层的关系变化还是在传统的技法体系里。所以我有时候开玩笑说,别人画的像照片,我画的像印刷。那些像丝网一样的画都是我手工做出来的视觉效果。其实一个独特视觉感的呈现会形成自己的特点。我们要在矛盾中寻找出一个契合点,同时遵循自身艺术的一种道理、结构和规范。

《药丸NO.1》,丝网版,76×56cm,2001。图片来源于香格纳画廊,艺术家惠允

胡凌远:《题词》创作在2008至2009年间,但图示和文字样式又是完全不同的视觉形式。围绕您的上下文关系,这个阶段的突破点旨在探讨什么呢?

魏光庆:《题词》主要是在思考空间和时间中,权利话语与审美状态之间的关系,以及它们如何转换,其中问题在哪?冲突又在哪?究竟是真实的还是被遮蔽?在我看来,空间是可以获取信任,时间是可以获取价值。作品从社会学的角度来寻找当代社会和全球化语境下的资本、权力、消费、欲望、道德、信仰缺失等文化命题。艺术和权利始终呈现着中国人的生存状态。但重要的还是艺术,如果采用艺术的话语权来操纵艺术的审美状态,艺术的走向是否会有新的可能性?因此我想把题词去意义化,将字体的潇洒与那个年代推崇的样板戏等规范性的事物产生碰撞或重建。这种错位和重叠形成的视觉会告诉新生代图书画原本的简洁方式,也告诉他们关于我们的记忆。我对一个形的重复,就像是把一个事情说一万遍,这就在谎言和真理中变化,因为重复可能会有在否定中否定的一种状态。我把题词和迷彩放一起,迷彩有遮蔽和伪装的功能意义,放在字体底部就使得画面充满策略。任何东西的存在与特定社会环境分不开,但艺术的方式可以隔开两者,或者说以艺术来改变本具有文化性却被赋予现实社会意义的事物。

《题词NO.10》,布面丙烯,200×146cm,2008。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:您的作品包含了对新生代的态度。在为《时代周刊》创作的封面《唯物主义时代》里,您将古语与当代图像进行了巧妙的碰撞,也反映了这点。您怎么理解他们的?

魏光庆:这件作品似乎像是命题创作,这是针对中国改革开放的特刊,副标题是中国的年轻人。改革开放后我们的年轻人像是一种新型人类,对各种事物都充满了好奇,对自身开始改造,对物质崇拜。那我要靠什么元素体现这种样貌呢?我想还是以红墙为背景,六台电视形成一个十字状。每台电视机里描绘的不同图示来自《增广贤文》,它们对应两个编造的笑脸人物,一个黑白一个彩色,形成过去和现在的对比。同样,电视上的典籍图示和古语也形成对比,比如手机对应“光阴似箭日月如梭”,这反映了刚刚到来的信息科技时代。记得当年的手机还是摩托罗拉;另一方面劝诫年轻人要珍惜时光。还有“山中有直树”,下一句是“人中无直人”,就是说世间树是有直的,但人是有缺点的,我就用美元来对应这句古语体现拜金思想。另外可乐和药物都对应了不同的典籍图示和古语。我通过对应两个事物来呈现开放中带来的问题,并把问题放在一个常识性的告诫里来思考自身的行为规范和自律。之前很多人认为艺术不能讲故事,我觉得这是人为限制,艺术可能性太多了,比如现在艺术和科技的跨界,很多事物的边界已经被模糊了。艺术不能是靠权力和系统来支撑。艺术就是好的,是每个个体对事物的理解,只是采用了不同表现形式。艺术家永远只能提出问题,无法解决,解决问题是政治家的问题。我常和学生说,应该像哲学家学会思考,像科学家善于实践,这种状态可能是艺术家在成长中逐步走向未来的方式。

《E时代》,布面油画,280×200cm,2009-2015。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:回顾青年时期,您为什么选择回武汉?

魏光庆:85年我在浙江美术学院的赵无极绘画班认识了尚扬先生,他当时是湖北艺术学院派来参加赵无极绘画班的年轻教师,是他建议我回武汉的。毕业分配在当年是很好的了,我也完全可以去其他一线城市很好的大学,也可以留在杭州;但因为自己内心的极不安分和敏感,又善于体会他人,与师辈太近我会顾忌太多人事关系,会很不自在。所以我想去一个新环境。此外,当时的我们对城市与城市的差别,是否国际化都不知道,只是觉得读大学很不容易。我又很重亲情也想离父母近一点。回武汉的第一年,我连画布都买不起也没怎么画画,只能做一些贫穷艺术的那种小装置,比如组合一些废凳子或者伞,造型很奇怪。在浙美时,尽管大家接触了西方现代艺术,但后来对我做的艺术比如自杀计划都觉得很荒诞,他们还停留在画的好不好的局限上。我做贫穷艺术最重要是想找一种表达方式来解决问题。劳森伯格在中国美术馆做展览,我去了北京,他当时送我一本小册子还签名了。很多人看这个展览几乎不能共鸣,但我有所共鸣,觉得自己的现成品可以与他的作品建立对话,也树立了我的信心,觉得自己的艺术认知是对的。我也告诉自己要不断地建立自己的艺术简历,因此我始终保持活跃的艺术状态,多做作品;只是当年参展要寻找机会,而现在是要有选择性地决定事情。

青年时期的魏光庆在1989年中国现代艺术展现场(中国美术馆)。图片由魏光庆工作室提供

《自画像》,实物装置,1985。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:您从青年艺术家走过来,现在身为湖北美院的教授,您一般会给学生或者您女儿魏三三(艺术家)什么建议呢?

魏光庆:我从不挑选学生,他们进学校觉得自己是好的毕业后不一定是好的,是差的不一定毕业后是差的。不管是本科生还是研究生都应该做自己年龄该做的事,都是人生每一个阶段性的选择,不代表一辈子只从事某一件事情。如果未来转行获得更大成功,也不代表其他经历是无意义的。但在学生期间就要学会快乐的学习,保持阅读和写作,去感悟,可以模仿中学会思考。我在教学初期会要学生做各种尝试来量化作品,甚至是胡思乱想。我只有两点要求,就是珍惜生命,享受自由。所有的错误在我看来都不是错误,都是成长的经历。我更看重过程而不是结果,因为学生在选择和尝试的过程里留下的痕迹远比结果重要。我的建议是,艺术可以往“坏”里做,但做人要做好人。事业和生活要学会“二我”分离,但与人打交道,不要互相消费,要记住对方的名字。

《一日一课》,综合材料,90×90cm×32,2015。图片由魏光庆工作室提供

艺术家魏光庆工作照。图片由魏光庆工作室提供

魏光庆:作为一名从事艺术教育实践与艺术管理的教师,我始终认为做教师不是当权威而是作榜样。学生针对老师是有选择的权利,老师将自己树立成为了品牌,学生才会选择你。我非常愿意为年轻人提供展示自己的平台,但要靠作品说话而不是以我的名义。我觉得无论是学生还是我女儿,都把他们当作独立个人来看待,并且要求他们不要把艺术作为赚快钱的手段。我经常和我女儿有艺术上的争论,但我认为一代人应该做一代人的事。我作为父亲算是她人生的第一个异性朋友,在这个现实社会里,我希望她保持坚韧且宽阔的心态,保持对他人的尊重,多去寻找榜样,多和高手过招。

1986年部落·部落第一回展。图片由魏光庆工作室提供

胡凌远:湖北在八五新潮时期有过湖北青年美术节,还有《美术思潮》杂志和您们组织的部落·部落。相比此前,湖北现在的艺术生态圈如何?

魏光庆:湖北80年代曾是中国当代艺术的大省,也是85新潮美术的发源地。当时的哲学、文学、诗歌、艺术及批评都非常活跃,《美术思潮》杂志、部落·部落群体在艺术界产生很大的影响。而90年代初由于许多人才向外省迁移,整个武汉的人文生态一度变得相对沉寂。2000年后,武汉三镇迎来了美术馆的时代,湖北美术馆、武汉美术馆、合美术馆、汤湖美术馆及美术文献艺术中心等艺术机构举办了一系列的国内外重要艺术展览,打造了“@武汉”品牌,形成了每年一度的“武汉艺术现象”,今年年底,新建的琴台美术馆的开馆展将举办首届“武汉双年展”。武汉已经成为中国艺术生态最好的城市之一。随着“大艺博”落地武汉,许多年轻艺术家的作品也得到了艺术市场的认可。我一直认为湖北的艺术家最大的特点就是他们始终能保持艺术家的状态,而不是单纯的做一个画家的状态,他们的艺术作品独立性很强,有明确的个人风格;各个时期都会产生非常优秀的艺术家,他们都是以榜样的力量带动了这个城市艺术的发展,让年轻人知道一个城市有好的艺术生态,有很不错的艺术家,他们也会看到在从事艺术的道路上会有更多可能性。

魏光庆,1963年出生于湖北黄石,1985年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)油画系。现为湖北美术学院学术委员会主任,教授,硕士研究生导师。